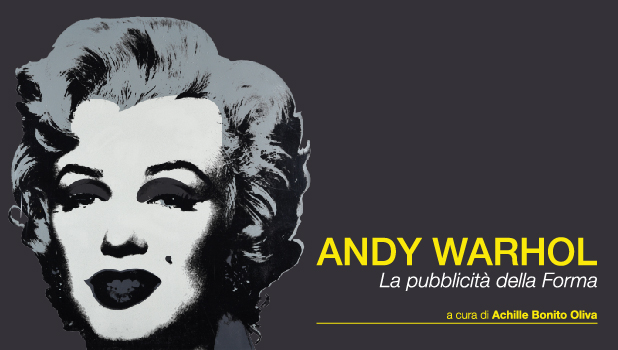

Sappiamo ormai quasi tutto di Andy Warhol. Ne conosciamo minuziosamente la biografia squadernata in centinaia di interviste, il procedimento creativo paragonabile a una sorta di “fordismo artistico”, le incursioni nei territori della  musica e del cinema, il senso del sacro che sembra affiorare dalle ultime opere. Andy Warhol. La pubblicità della forma, la mostra in corso fino al 26 marzo presso la Fabbrica del Vapore, non ci dice nulla di nuovo, anche perché non ha la pretesa di farlo. L’allestimento negli spazi di via Procaccini si apre con i disegni per la pubblicità degli anni Cinquanta, prime manifestazioni di un talento grafico davvero straordinario che ha qualcosa in comune con quello di Picasso. Scorrono poi in sequenza alcune opere emblematiche dell’iconografia warholiana: Marilyn Monroe, Mao, la Campbell’s Soupe, i macrofiori, la sedia elettrica, gli incidenti stradali. Non mancano le polaroid e le fluviali serigrafie che non smettono nemmeno ora, a venticinque anni dalla morte del loro autore, di inondare il mercato. C’è insomma quasi tutto ciò che dovrebbe esserci in una mostra rivolta a un pubblico che sull’artista ritiene di non sapere abbastanza: una mostra schiettamente divulgativa, che proprio per la sua franchezza, e per la coerenza con i suoi obiettivi, avrebbe meritato come sede espositiva Palazzo Reale, invece che la troppo defilata Fabbrica del Vapore. Eppure Andy Warhol. La pubblicità della forma andrebbe vista anche da chi già conosce quasi tutto ciò che si può conoscere del più noto esponente della pop art, in primo luogo perché consente di focalizzare quel “quasi” che non può mancare nei discorsi che lo riguardano. Nella Filosofia di Andy Warhol. Da A a B e viceversa, il libro tra il cinico e il sapienziale che uscì nel 1975, l’artista si presentava come «un uomo di cui si sa tutto, ma allo stesso tempo si sa niente», senza però fare in modo che si sapesse realmente qualcosa di più. Nella sua didattica tensione alla chiarezza, la mostra alla Fabbrica del Vapore fa percepire la singolare e conturbante inafferrabilità di Warhol, l’aporia di fondo che contraddistingue tutte le sue creazioni: una sorta di ostentata impenetrabilità, resa ancor più evidente dal culto per le superfici cesellate e ipercolorate.

musica e del cinema, il senso del sacro che sembra affiorare dalle ultime opere. Andy Warhol. La pubblicità della forma, la mostra in corso fino al 26 marzo presso la Fabbrica del Vapore, non ci dice nulla di nuovo, anche perché non ha la pretesa di farlo. L’allestimento negli spazi di via Procaccini si apre con i disegni per la pubblicità degli anni Cinquanta, prime manifestazioni di un talento grafico davvero straordinario che ha qualcosa in comune con quello di Picasso. Scorrono poi in sequenza alcune opere emblematiche dell’iconografia warholiana: Marilyn Monroe, Mao, la Campbell’s Soupe, i macrofiori, la sedia elettrica, gli incidenti stradali. Non mancano le polaroid e le fluviali serigrafie che non smettono nemmeno ora, a venticinque anni dalla morte del loro autore, di inondare il mercato. C’è insomma quasi tutto ciò che dovrebbe esserci in una mostra rivolta a un pubblico che sull’artista ritiene di non sapere abbastanza: una mostra schiettamente divulgativa, che proprio per la sua franchezza, e per la coerenza con i suoi obiettivi, avrebbe meritato come sede espositiva Palazzo Reale, invece che la troppo defilata Fabbrica del Vapore. Eppure Andy Warhol. La pubblicità della forma andrebbe vista anche da chi già conosce quasi tutto ciò che si può conoscere del più noto esponente della pop art, in primo luogo perché consente di focalizzare quel “quasi” che non può mancare nei discorsi che lo riguardano. Nella Filosofia di Andy Warhol. Da A a B e viceversa, il libro tra il cinico e il sapienziale che uscì nel 1975, l’artista si presentava come «un uomo di cui si sa tutto, ma allo stesso tempo si sa niente», senza però fare in modo che si sapesse realmente qualcosa di più. Nella sua didattica tensione alla chiarezza, la mostra alla Fabbrica del Vapore fa percepire la singolare e conturbante inafferrabilità di Warhol, l’aporia di fondo che contraddistingue tutte le sue creazioni: una sorta di ostentata impenetrabilità, resa ancor più evidente dal culto per le superfici cesellate e ipercolorate.

Fu per il suo carattere sfuggente che Nico, nel 1966, attirò l’attenzione di Warhol e divenne la sua musa di turno. In varie interviste, oltre che nel libro Popism uscito nel 1980, l’artista la definisce «enigmatica e di poche parole»: «una dea lunare», anzi «una dea teutonica, che sembrava arrivata a New York a bordo di una nave vichinga, con quello strano modo di parlare, come un computer IBM con l’accento di Greta Garbo». Prima di approdare nella metropoli americana, quando ancora si chiamava Christa Paffgen, Nico aveva vissuto a Berlino, Parigi e Roma, città in cui aveva lavorato come modella e recitato in qualche film (la si vede all’opera, ma un po’ di sfuggita, nella Dolce vita). Anche nel suo caso la storia è nota: grazie a Warhol verranno i tempi dei Velvet Underground, della sua carriera come cantante e attrice, del successo di nicchia presto diventato di massa, del lungo e tormentato crepuscolo. Una  vicenda raccontata in parecchi libri e film, alcuni dei quali usciti di recente, che perlopiù ricalcano stereotipi in stile “belli e dannati”.

vicenda raccontata in parecchi libri e film, alcuni dei quali usciti di recente, che perlopiù ricalcano stereotipi in stile “belli e dannati”.

Fata Morgana, lo spettacolo scritto e interpretato da Margherita Remotti con la regia di Jon Kellam, ha anzitutto il pregio di dare risalto a quel versante lunare e peculiarmente “divino” della sua persona richiamato da Warhol. Certo, è pur sempre una divinità infera quella che vediamo in scena da Factory32, in via Watt 32, sino a domenica: qualcosa di molto simile a un’attrazione verso l’abisso condiziona le sue molte e tormentate relazioni, ma è come se questa femme fatale (come s’intitola la più celebre delle canzoni dei Velvet Underground per le quali ha prestato la voce) avesse preso alla lettera quella massima orientale che prescrive di «guardare l’abisso e innamorarsi del proprio sguardo». Mentre sul palco la vediamo ripercorrere i rapporti tormentati con gli uomini della sua vita (il padre “soppresso” dai nazisti perché inabile, il figlio avuto con Alain Delon e da lui mai riconosciuto, uno Warhol più che mai evasivo …), sullo sfondo di un repertorio di immagini e tracce sonore ipnoticamente suggestive, si delinea il profilo di una figura ancestrale, allo stesso tempo ammaliante e allarmante come ci si aspetta che sia una fata morgana, anche se molto più fragile e sfaccettata di quella raccontata dal mito.

Roberto Borghi

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845